가족은 함께 살지 못하게 됐을 때 절절한 그리움이 된다. 그럴 때 우리는 가족의 그림자에 발목을 잡힌다. 조국도 마찬가지다. 버림받았을 때 비로소 내 목숨보다 소중한 무엇이 된다. 손 닿지 않는 곳으로 멀어졌을 때 소중해지는 게 어디 가족과 조국뿐이랴.

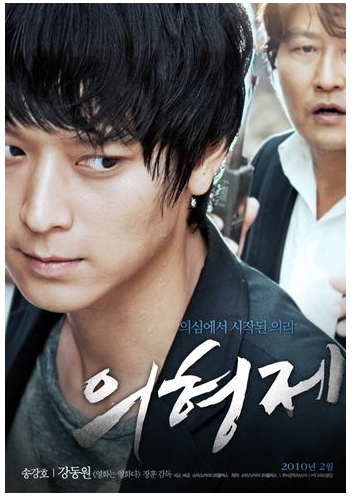

영화 <의형제>는 한국의 분단문제를 일상적인 차원으로 끌어내린 영화다. 이혼으로 전처와 딸을 영국으로 보내고 홀로 사는 이한규(송강호 분)나 북한에 가족을 두고 온 남파간첩 송지원(강동원 분)의 고통을 같은 눈높이에서 바라보라니! 분단은 전쟁을 겪지 않은 세대에게도 엄연한 현실이다.

송지원의 가족상봉이 북핵과 온갖 정치적 사안, 살인음모, 국제사회의 반응까지 충돌하는 운명적 장애물들의 연속이라면, 이한규의 가족 해체는 극히 사적으로 보인다. 그런데 영화는 차츰 이 둘의 경계를 지우더니 어느 순간 둘을 똑같이 외로운 ‘기러기’ 아빠로 만들어버렸다. 아니 외로운 외톨이, 버림받은 조직을 여전히 동경하는 갈 곳 없는 용도폐기물로 동질화시킨다. 살인기계 ‘그림자’조차 실은 버려진 인생일 뿐이다. 그림자가 말하는 충성은 일제의 카미카제 특공대를 연상시킨다. 시대착오적이며 사회적 관계망을 놓친 ‘오리알’에 불과하다.

삶은 밥벌이의 고단함과 가슴 찢어지는 이별의 연속이다. 아무도 피해 갈 수 없다. 곁에 있을 때 지켜주지 못한 것들이 없을 때는 텅 빈 일상을 지배하고 잠식한다. 혼자 먹는 밥의 쓸쓸함은 둘이 맛나게 먹은 삼계탕 이후 지독스러워진다. 빈자리가 남겨진 것들을 압도해 버릴 때 ‘재회’를 향한 에너지는 무섭게 사람을 몰아댄다. ‘마지막’이라는 건 때로 목숨을 거는 용기를 필요로 한다.

토르 뇌레트라네르스는 책 <왜 사랑에 빠지면 착해지는가>에서 사랑과 배려의 기원과 진화를 다루며 인간이 왜 선함을 유지하는가의 비밀을 푼다. 인간은 정당하지 못하거나 탐욕스럽거나 불쾌감을 주는 사람을 벌하는 데서 기쁨과 뿌듯함을 느낀다. 선함은 결국 그 모든 악조건에도 불구하고 살아남은 자기 자신의 강한 생존능력을 드러내는 수단이다. 고로, 선한 자만이 살아남아 자손을 남긴다. 그것이 송지원이 그 무수한 자해행위 속에서도 ‘아무도 배신하지 않으려는’ 이유다. 우리가 인간임을 자각하는 한 밥을 나누고 자식을 지키기 위해 서로 돕는 일보다 더 중요한 것은 없다.

분단이 서러운 이유는 값없는 무수한 죽음과 가슴 아픈 사연을 너무 많이 양산하기 때문이다. 인간답게 사는 게 어떤 건지를 수시로 잊게 만들기 때문이다. 이쪽과 저쪽에 모두 발을 걸친 태순(윤희석 분)의 ‘살고 싶다’는 작은 소망은 그래서 지켜지지 않는다. 그가 바란 것은 어떤 형태의 삶이든 받아들이겠다는 절박함이었음에도.

그렇다. 한국인에게 분단이 주는 가장 강렬한 이미지는 반공도 이념도 아닌 이산(離散)이다. 가족 이산의 아픔은 오래된 역사 속의 과거가 아니라 우리가 서로 돕지 않는 한 영원히 확대 재생산될 고통이다.