여기 한 젊은이가 있다. 24세의 건장한 청년. 그러나 대학에 다니지 못하고, 주민 수가 1천 명을 약간 상회하는, 우리로 치면 인구소멸지역의 면 단위 정도 될 법한 동네에서 식료품 가게 점원으로 일하고 있다. 경찰이었던 아버지는 무슨 이유에선지 10년 전에 자살로 생을 마감했다. 그 일로 인한 트라우마와 깊은 우울감에서 헤어나지 못하는 어머니는 200킬로가 넘게 나가는 몸을 주체하지 못한 채 온종일 거실 소파와 한 몸이 돼 TV를 보거나 그대로 잠들거나 하며 아무 일도 하지 않는다. 대학을 나온 형이 있었으나, 제 한 몸 살기 위해 가족을 등지고 떠나버렸다. 누나가 파트타임 노동을 하며 가사 일을 돌보고 있고, 지적장애를 가진 남동생은 이제 곧 18세 생일을 앞두고 있다. 그리고 사춘기의 반항기로 똘똘 뭉친 막내 여동생까지. 일가족 부양책임을 짊어진 이 젊은이의 이름은 ‘길버트 그레이프(Gilbert Grape)’다.

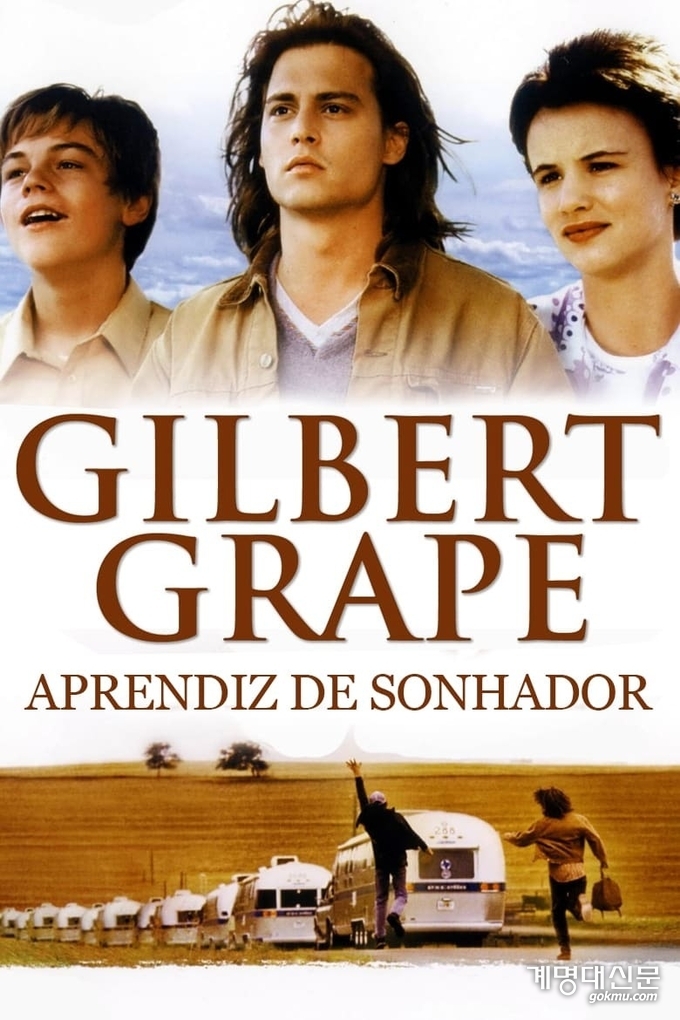

영화 <길버트 그레이프>(라세 할스트롬 감독, 1994)의 원제는 ‘What's Eating Gilbert Grape(피터 헤지스 원작)’다. 직역하면 다소 살벌한 느낌인데, 의역하자면 ‘무엇이 길버트 그레이프를 힘들게 하는가’ 정도가 되겠다. 길버트의 성이 ‘Grape’여서 더욱 의미심장하게 다가오는 제목이 됐다. 작은 압력에도 너무나 쉽게 뭉그러지는 포도알처럼 주인공 길버트의 모습은 힘겹고 위태롭다. 그리고 아버지가 지은 부실하고 낡은 집은 가장이 부재한 가족의 생계를 짊어진 청년 가장과 그 안에서 살아가는 모든 구성원의 모습과 더불어 커다란 알레고리를 이루고 있다. 형처럼 많이 배우지도 이기적이거나 약삭빠르지도 못했고 심성이 착하기만 한 길버트는 아이오와주 엔도라에서 소망 없는 정주(定住)의 삶을 살아가고 있다. 프리드리히 니체가 차라투스트라는 이렇게 말했다 에서 말한바, ‘주인이 지워준 무거운 짐을 지고 사막을 건너는 낙타와 같은 삶’이다. 그에 비해 ‘베키’는 자신의 의지에 따라 바람처럼 떠도는 유목민(nomad)으로 살아가고 있다. 좋은 곳이 있으면 잠시 머무르고, 또 언제든 훌쩍 떠나 다른 곳으로 이동할 수 있다. 그것이 그녀가 추구하는 삶의 지향이기에 모든 행보가 가볍고 명쾌하다. 삶의 신산(辛酸)을 알지 못하는, 혹은 모든 의무나 짐을 벗어던진 천진한 어린아이와 같은 모습이다.

베키가 길버트에게 묻는다. “원하는 바를 떠오르는 대로 얘기해 봐.” 길버트는 이렇게 답한다. “모든 걸 다 바꾸고 싶어. 가족이 함께 살 새로운 집이 필요해. 엄마가 다이어트 해서 에어로빅이라도 할 수 있게 되면 좋겠고, 엘렌도 어서 커야 하고, 어니의 뇌를 바꿀 수만 있다면 좋겠어.” “너 자신을 위해 바라는 것은 없어? 다른 사람 말고 오직 너 자신만을 위한 것?” “난 그냥 좋은 사람이 되고 싶어.” 이런 숙맥이라니! 삶의 목적이나 방향도 없이 꽉 막히고 짓눌려 있는 길버트의 삶이 위의 대사에 녹아 있다. 그에게 베키는 한 줄기 빛과 같고, 탈출구 같은 존재다. 어니의 18번째 생일 파티가 잘 끝나고, 어머니의 돌연한 죽음이 남겨진 자녀들에게 큰 충격과 짐이 되지만, 다른 한편으로는 길버트가 짓눌리던 짐에서 벗어나는 계기이기도 하다. 아직 그에게는 돌봐주어야만 하는 어니가 있지만, 베키와 함께 떠날 수 있다는 것 자체가 낙타의 삶(You must)에서 사자의 삶(I will)으로, 아니 어쩌면 ‘어린아이와 같은 천진한 삶(I am)’으로 이행해 가는 첫걸음이 아닐까 싶다.

이 영화가 우리 젊은이들에게 던지는 메시지가 있다면 그것은 무엇일까? 베키가 길버트에게 한 질문에 그대도 답을 해보라. 거기서부터 시작이다. 대학 생활이란 장차 명실상부하게 독립된 인격체로서 자존을 지키며 자기만의 방식으로 삶을 꾸려나갈 준비를 하는 과정임을 명심하자. 유약한 상태를 벗어나 굳건해지기 위한 계획을 세우고 하나씩 실천해 나갈 때다.